本次评选活动围绕【表彰本领域内年度最具影响力的研究进展】和【推动学术交流与技术创新,促进领域发展】两大核心目标展开,旨在推动本领域的学术进步与技术创新,促进学科繁荣发展。

在摩擦纳米发电机5大领域中,共94篇研究性文章受邀参与2024年度“十大评选”。最终,11项优秀成果荣膺2024年度“摩擦纳米发电机领域十大研究进展”(微纳能源领域因总分相同,两篇文章并列第二名)。

记分和评选规则

①第一轮:通过网络评选,在各领域选出前五名(微纳能源前八名)。第一名获得5分,第五名获得1分。(微纳能源第一名8分,最后一名1分)。本轮累计投票人数超6000人次。

②第二轮:领域内40名专家团队受邀在第一轮选出的5/8篇里进行投票排名,第一名获得5分,第五名获得1分。(微纳能源第一名8分,最后一名1分)。

③总分:各领域内单独计分,专家投票得分权重70%,网络投票得分权重30%。

1 微纳能源

第一名 性能提升

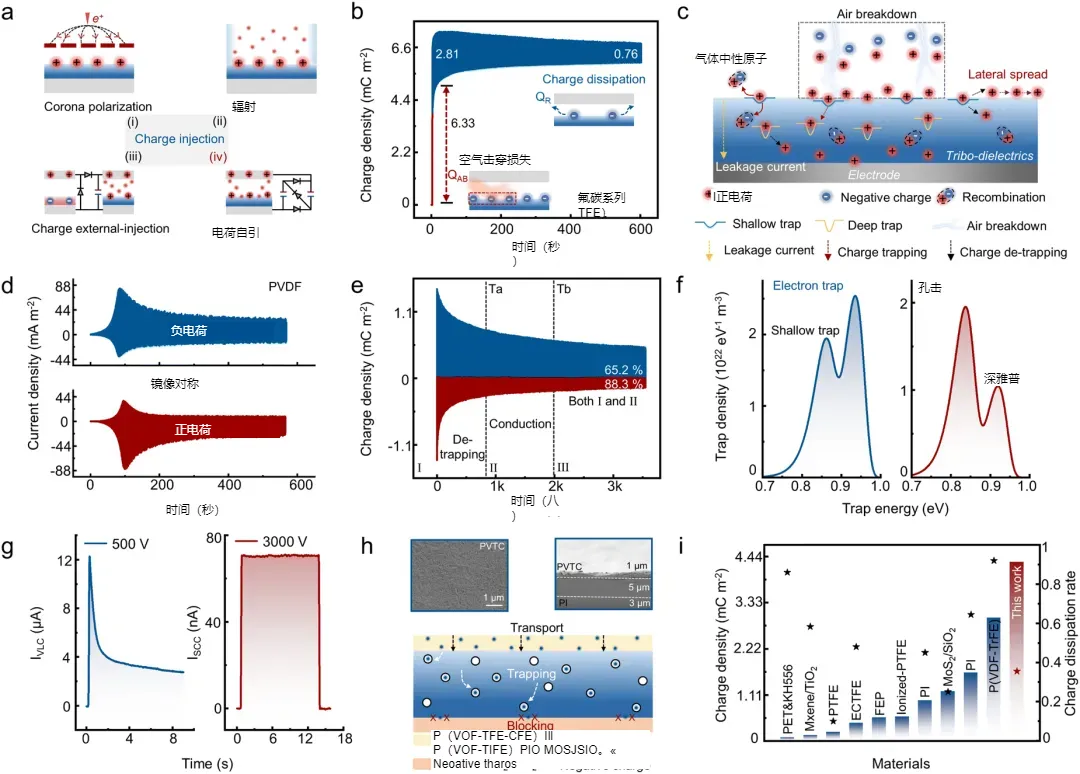

调节介电摩擦材料的深和浅空穴/电子陷阱状态和电荷传导行为以最大化保留电荷

重庆大学奚伊教授和胡陈果教授团队利用HUSCI策略来量化30种常规摩擦材料捕获和释放正/负电荷的能力,并揭示聚合物的基团组成影响陷阱状态。具体来说,深和浅空穴/电子陷阱态的密度和比例决定了注入电荷的存储和耗散。此外,本文确定了动态电荷耗散的三种途径,并提出优化陷阱分布和构建电荷传输和阻挡层来抑制耗散。最终,改性后的P(VDF-TrFE)薄膜,在SiO2和MoS2的合理掺杂下,获得了3.88 mC m-2的高保留电荷密度,电荷耗散率降低了50%,创下了材料改性的新纪录。令人惊讶的是,PVDF的高陷阱态密度导致26.2 mC m-2的超高注入电荷密度。这项研究为量化电介质材料中的电荷俘获和抑制电荷去俘获提供了一种基本方法。

该工作以“Regulation of deep and shallow hole/electron trap states and charge conducting behaviors of dielectrictribo-materials for maximizing retained charges”为题发表于《Energy & Environmental Science 》期刊(DOI: 10.1039/d4ee03008g)。

并列第二名 静电击穿

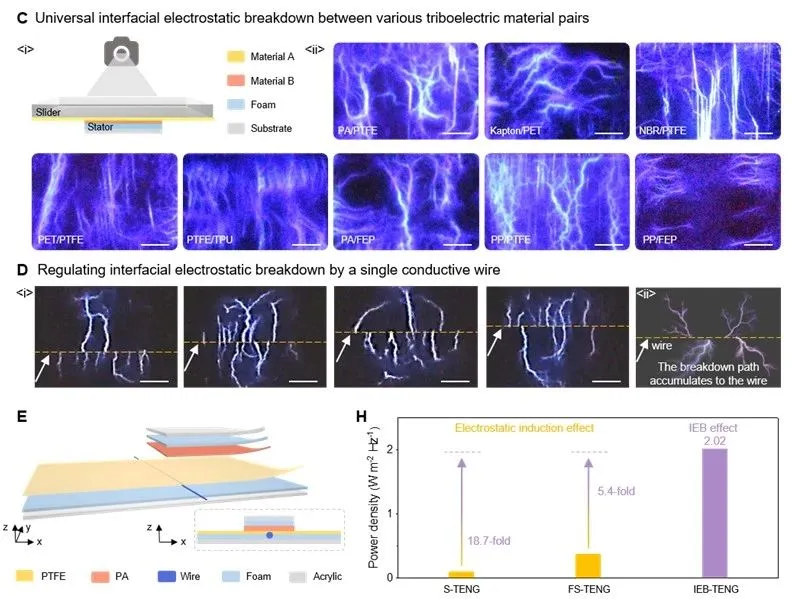

单根导线高效收集界面静电能

中国科学院北京纳米能源与系统研究所王杰研究员设计了一种全新的器件结构用于收集静电击穿的能量。通过单根导线将界面静电击穿从无序状态调控为有序状态,提出了点电荷物理模型指导结构设计和性能优化,并对72组摩擦材料进行了量化排序。最终实现了10 kV的超高电压和2.02 W m-2 Hz-1的平均功率密度。该工作为收集界面静电能提供了新的策略,为高压电源、自驱动系统和智能衣物领域构建了新的范式。

该工作以“Dynamic interfacial electrostatic energy harvesting via a single wire”为题发表于《Science Advances》期刊(DOI: 10.1126/sciadv.ado5362)

并列第二名 高压应用

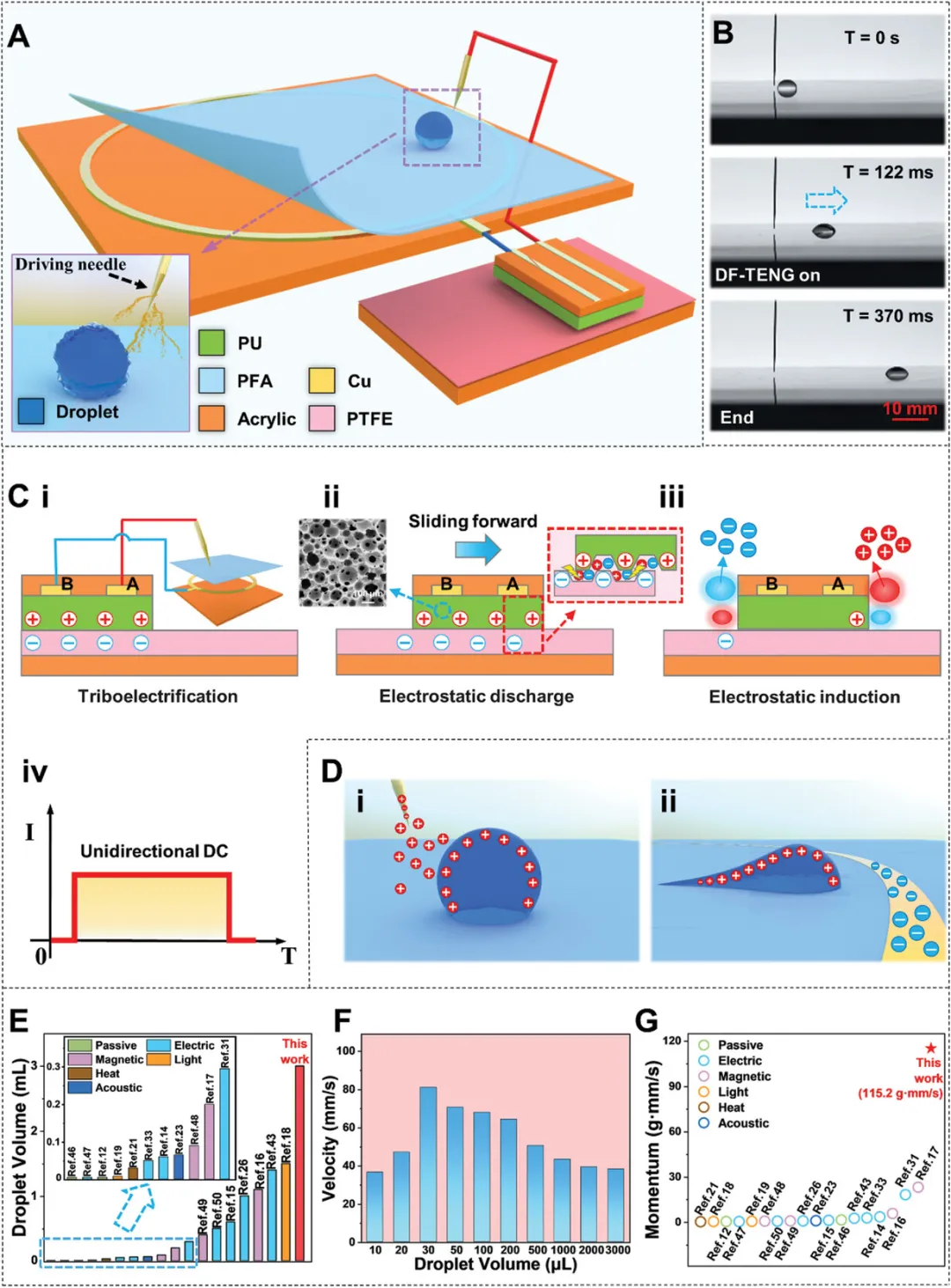

基于摩擦电非接触电荷注入的非光滑表面上大体积液滴的可控操纵

重庆大学王雪教授团队提出了一种采用新型双功能摩擦纳米发电机(DF-TENG)的摩擦电非接触电荷注入(TCCI)方法。DF-TENG 在单向运动过程中可以产生高电压和恒定电流,从而实现连续电晕放电,以非接触式电荷注入液滴中。使用这种方法,可以控制大体积液滴(3000 µL),其动量高达115.2 g mm s -1 ,是传统方法记录的最高值的五倍。此外,TCCI方法适用于各种防滑基材以及不同成分和粘度的液滴,这使其成为液滴传输、化学反应甚至驱动固体的理想操纵策略。

该工作以“Controllable Manipulation of Large-Volume Droplet on Non-Slippery Surfaces Based on Triboelectric Contactless Charge Injection”为题发表于《Advanced Materials》期刊(DOI: 10.1002/adma.202313878)。

2 蓝色能源

第一名 性能提升策略

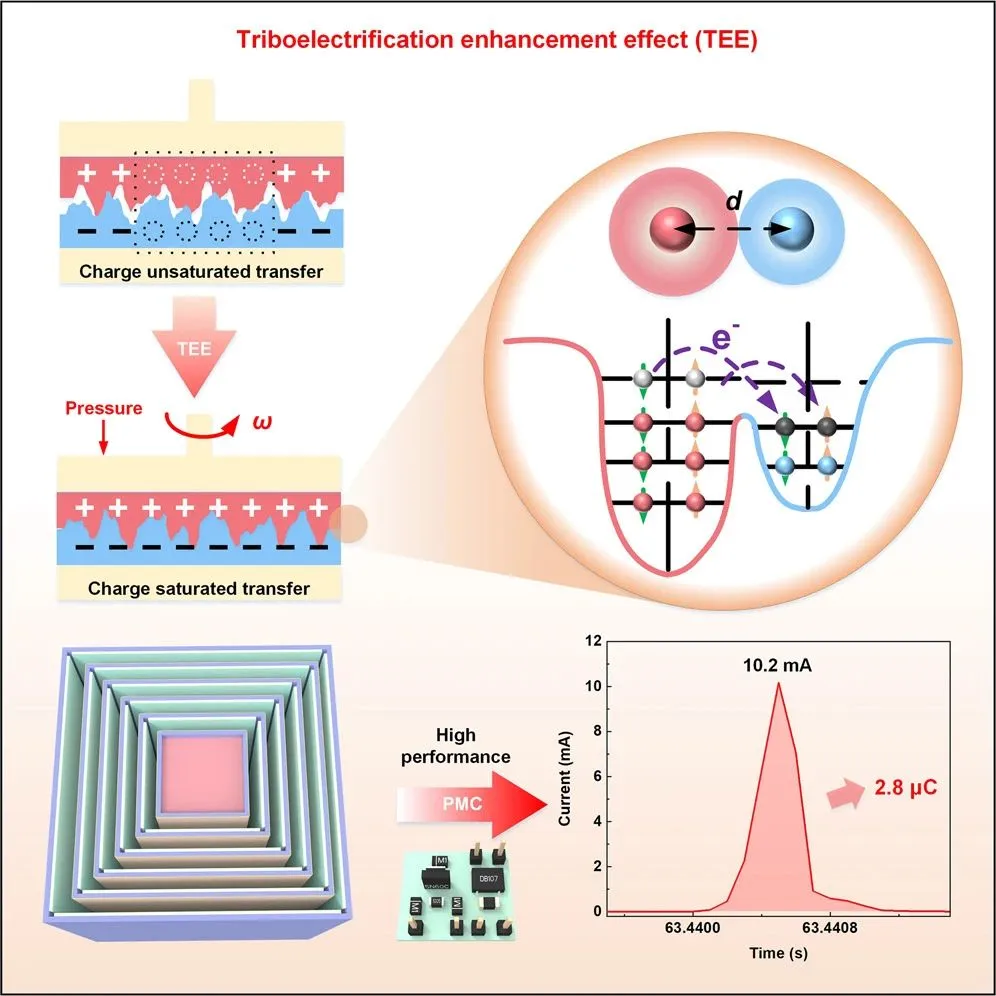

通过摩擦起电增强效应大幅提高摩擦纳米发电机的性能

中国科学院北京纳米能源与系统研究所程廷海研究员提出了一种新颖的摩擦起电增强效应(TEE),可以有效增强摩擦材料的摩擦电荷,实现电荷生成显著提高14.8倍,输出能量增加173.2倍。TEE提供通用解决方案来增强所有类型TENG 的性能。使用TEE的接触分离模式TENG分别实现了2.2 μC和20.6 W/m3的超高转移电荷量和功率密度。实施电源管理后,TENG产生10.2mA的脉冲直流输出。该方案可以通过水面和水下收集能量,通过无线传输为浮标和波浪预警系统提供动力。这项工作提供了一种通用且简单的方法来提高TENG的性能。

该文章以"Substantially boosting performance of triboelectric nanogenerators via a triboelectrification enhancement effect"发表于《Joule》上(DOI:10.1016/j.joule.2024.04.013)。

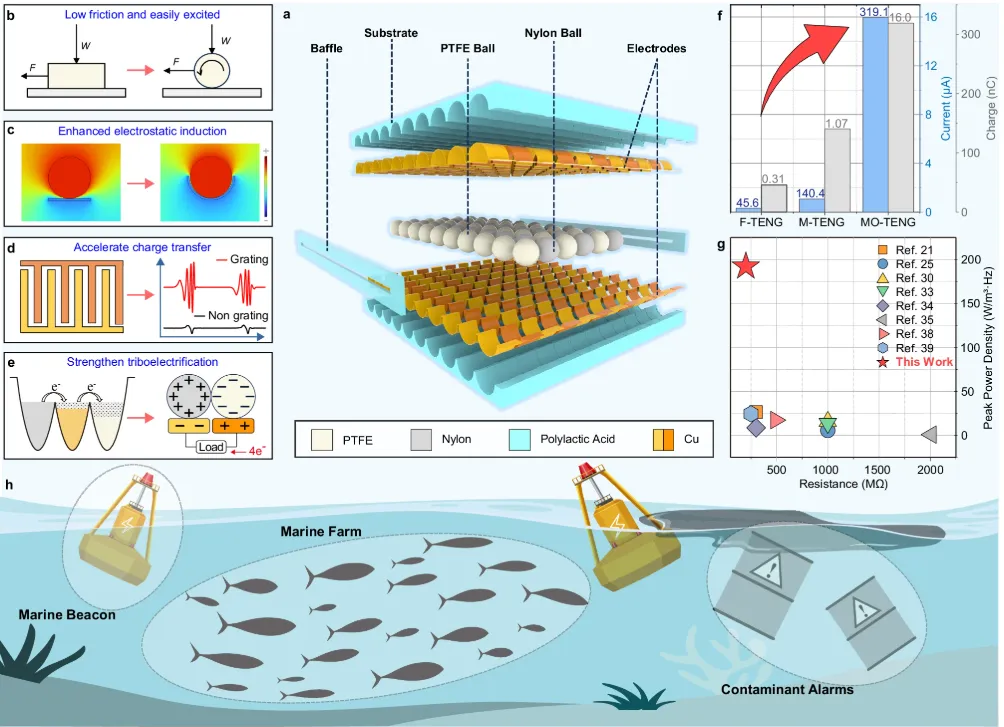

第二名 滚动模式TENG

具有多隧道光栅电极和相反电荷增强的滚动模式摩擦纳米发电机,用于波浪能收集

香港科技大学(广州)胡国标教授&大连海事大学徐敏义教授/王昊副教授团队提出了一种滚动式摩擦纳米发电机TENG,该发电机利用多通道栅电极和反向电荷增强机制来有效地收集波能。通过利用堆叠设备和专门设计的电源管理模块,作者开发了包括计算和远程无线通信(0.8公里)能力的自供电海洋传感系统。作者还进行了实验室和现场海洋测试来评估和验证该系统。这项工作为具有挑战性的海洋自供电传感节点的部署提供了一个潜在的解决方案。

该文章以"A rolling-mode triboelectric nanogenerator with multi-tunnel grating electrodes and opposite-charge-enhancement for wave energy harvesting"发表于《Nature Communications》上(DOI:10.1038/s41467-024-51245-5)。

3 自驱动传感与系统

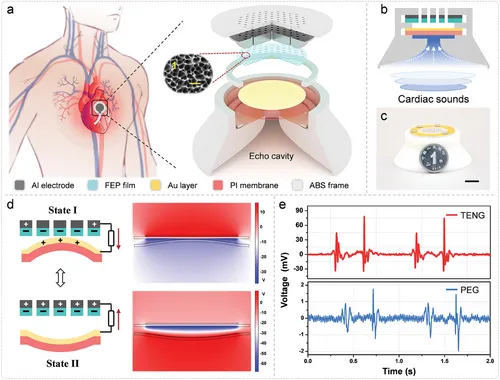

第一名 摩擦电听诊器

用于超灵敏心音传感和疾病诊断的声学增强摩擦电听诊器

重庆大学郭恒宇教授、吴飞教授针对传统压电听诊器对低强度低频心音检测不足的临床难题,基于摩擦电本征非线性传感特性,开发声学增强型心音听诊器。通过喇叭状听音腔与幂函数截面的声能汇聚设计,实现1215 mV/Pa超高灵敏度与36 dB信噪比,较压电传感器提升60倍灵敏度,结合机器学习对5种心脏疾病诊断达97%准确率。该设备在复杂体动噪声下稳定运行16天,为无创心音监测提供高灵敏度自供能解决方案,推进智能医疗设备发展。

该文章以"Acoustically Enhanced Triboelectric Stethoscope for Ultrasensitive Cardiac Sounds Sensing and Disease Diagnosis"为题发表于《Advanced Materials》(DOI:10.1002/adma.202401508)。“

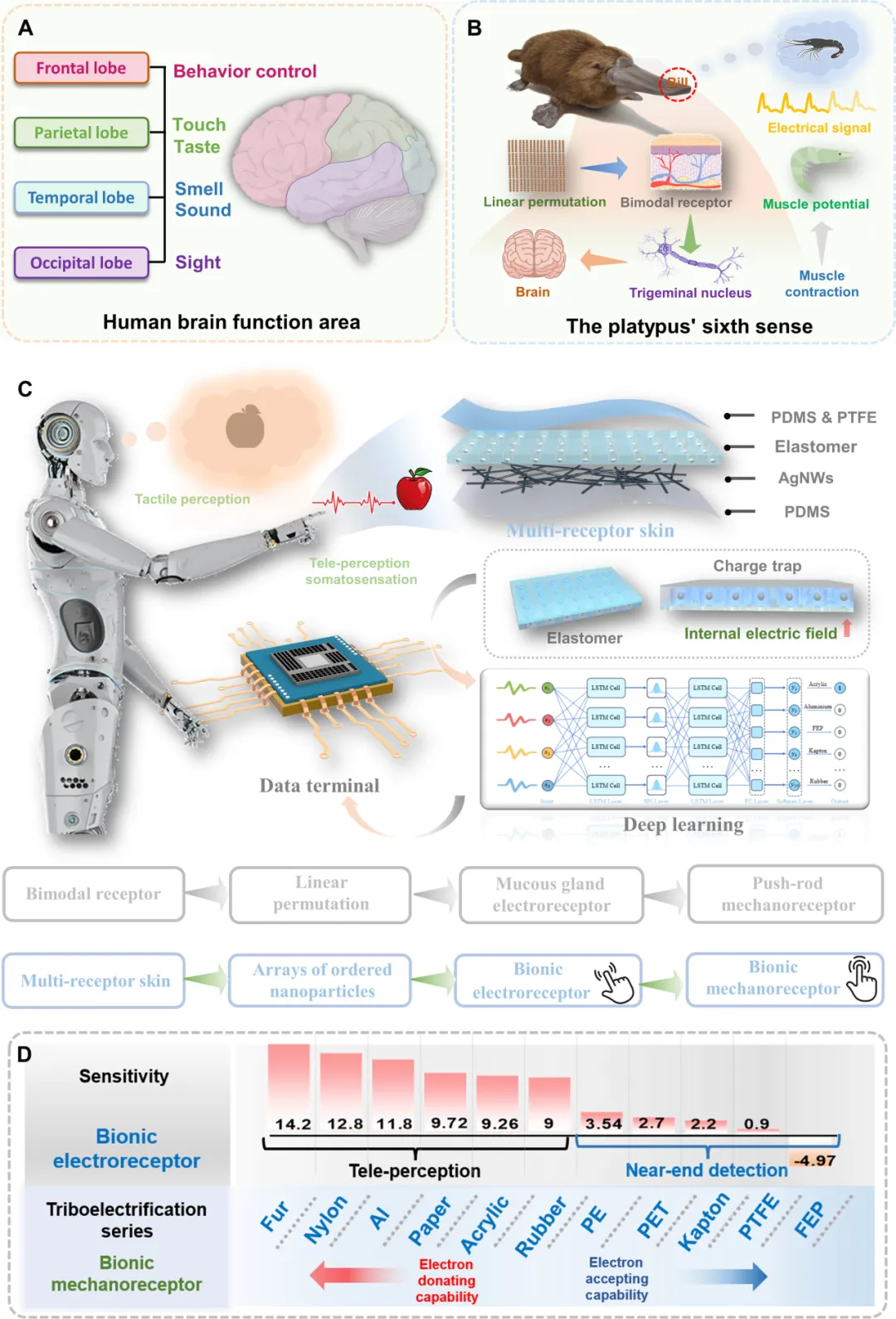

第二名 多受体电子皮肤

具有高灵敏远程感知体感的多受体皮肤

中国科学院北京纳米能源与系统研究所魏迪研究员与清华大学任天令教授、剑桥大学初大平教授团队合作,受鸭嘴兽电感受器启发,首次提出了远程感知概念,并设计了一种具有远程感知多模态传感功能的高灵敏电子皮肤。通过将无机纳米颗粒进行结构化阵列掺杂,并结合先进的深度学习算法,显著提升了该电子皮肤远程感知功能的精度,超越了传统非接触式传感器的性能,实现了14.2(ΔV/Δd)的灵敏度。这极大地提高了远程交互和机器人操控的精确度,并为实现多模态感知系统开辟了新的研究方向。

该文章以"Multi-receptor skin with highly sensitive tele-perception somatosensory"为题发表于《Science Advances》(DOI:10.1126/sciadv.adp8681)。

4 基础机理研究

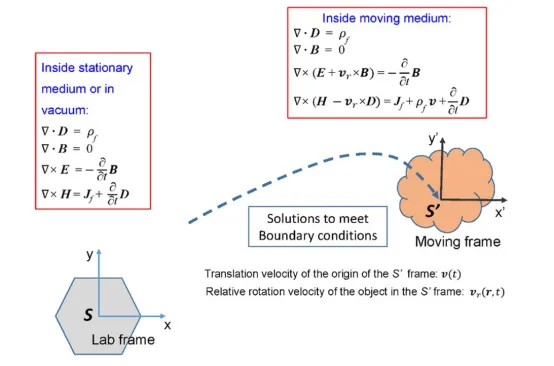

第一名 动生麦克斯韦方程组的通解

动生麦克斯韦(MEs-f-MDMS) 方程组的通解

北京纳米能源与系统研究所王中林院士及其团队,为了描述由多个运动物体组成的系统的电磁行为,提出了低速近似(v << c)下动生麦克斯韦方程组。通过广泛的研究,MEs-f-MDMS用于描述运动物体内部的电动力学,而经典的麦克斯韦方程用于描述相对于实验室框架处于静止状态的区域内的电动力学,这两个区域的全解满足边界条件。介质的加速运动是在其附近产生电磁波的一个来源,但在经典的麦克斯韦方程中忽略了这一分量。本研究提出了一种考虑介质色散及其在时间和频率空间上的相关本构关系的生成情况下求解MEs-f-MDMS的策略。这个理论是相当普遍的,将作为数值计算走向实际应用的指导。

该文章以"General solutions of the Maxwell's equations for a mechano-driven media system (MEs-f-MDMS)"为题发表于《Journal of Physics Communications》(DOI:10.1088/2399-6528/ad8d2f )“

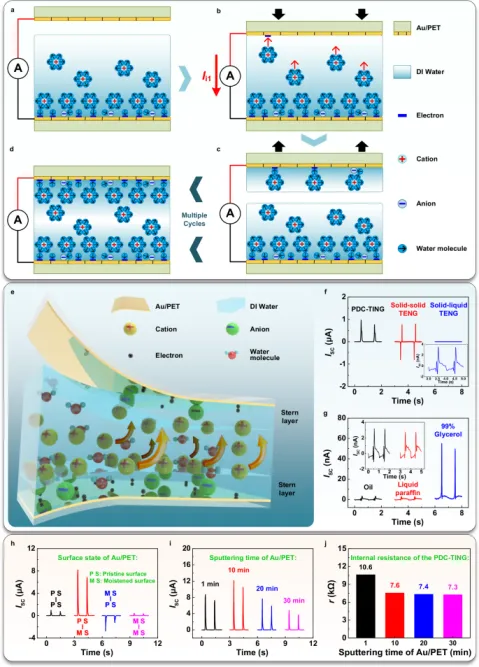

第二名 摩擦离子电子学

具有双电层形成时间控制的摩擦离子电子学

北京纳米能源与系统研究所魏迪研究员发现纳米级双电子层在宏观离子吸附和反应动力学中起着至关重要的作用。通过动态调节不对称双电子层的形成来实现可控离子迁移。控制介电基板上的电荷收集层覆盖率,实现了电荷收集和基板-液体接触带电特性的调整。通过动态管理介电基板和液体之间的不对称双电子层形成,开发了一种直流摩擦纳米发电机。该纳米发电机产生的转移电荷密度为412.54 mC/m2,并将氧化还原反应纳入该过程可将峰值功率和转移电荷密度分别提高至 38.64 W/m2和 540.70 mC/m2,显着超过当前水力发电技术和传统摩擦纳米发电机。

该文章以“Triboiontronics with temporal control of electrical double layer formation”为题发表于《Nature Communications》(DOI:10.1038/s41467-024-50518-3)。

5 生物与健康

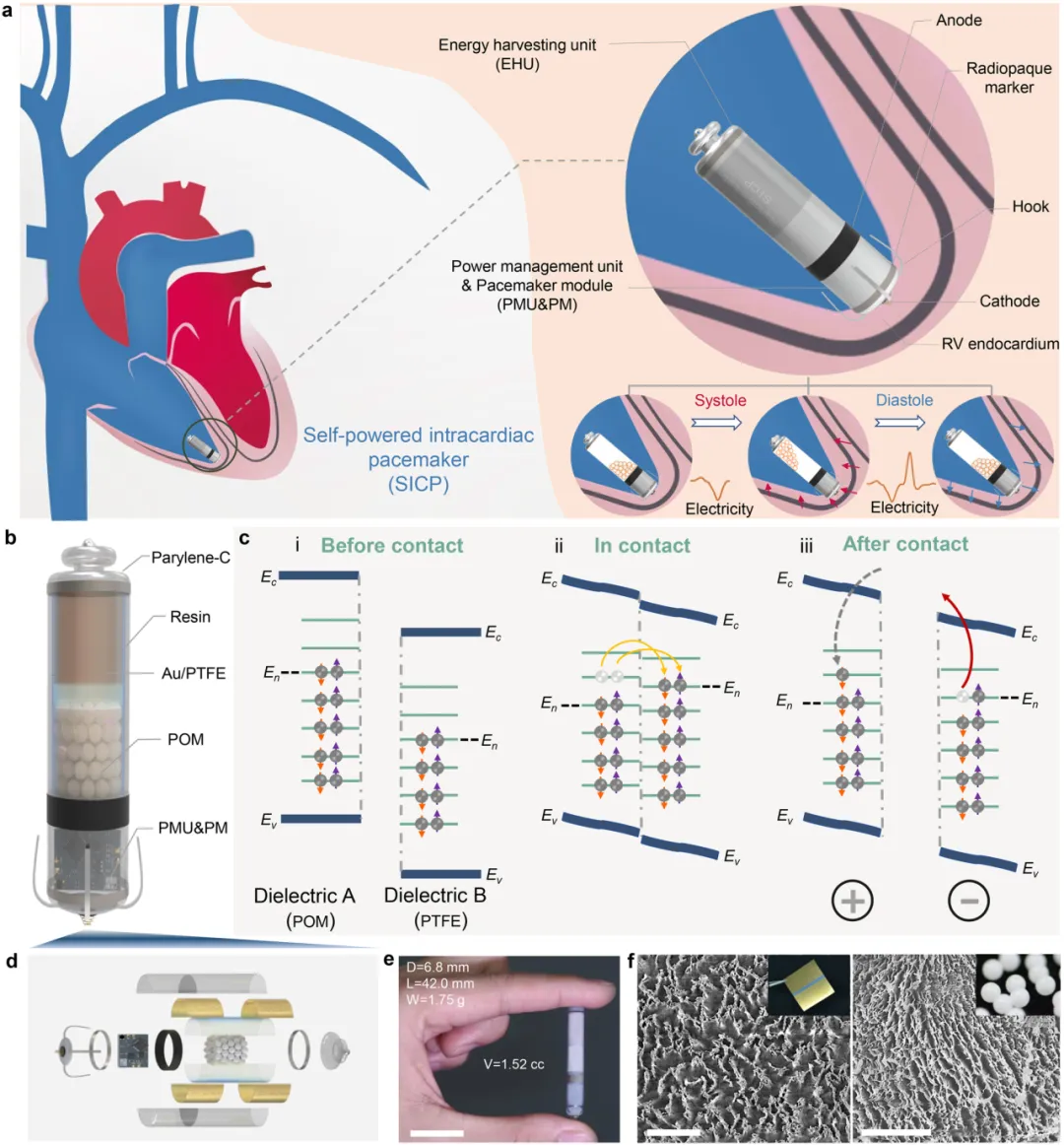

第一名 自供电心内起搏器

猪模型自供电心内起搏器

杭州电子科技大学王宁宁教授团队、阜外医院心血管疾病国家重点实验室华伟教授团队和北京纳米能源与系统研究所李舟研究员团队报告了一种基于摩擦起电和静电感应耦合效应的无电池、经导管、自供电心内起搏器,用于治疗大型动物模型的心律失常。胶囊状的装置(1.75 g,1.52 cc)可以与输送导管集成,通过静脉途径植入猪的右心室,有效地将心脏运动能量转化为电能,并在三周的随访期间维持心内膜起搏功能。这种方法展示了自供电医疗设备的最新进展,它可以克服植入式起搏器和其他用于治疗和传感的生物电子设备固有的能量缺陷。

该文章以“A self-powered intracardiac pacemaker in swine model”为题发表于《Nature Communications》( DOI: 10.1038/s41467-023-44510-6)。

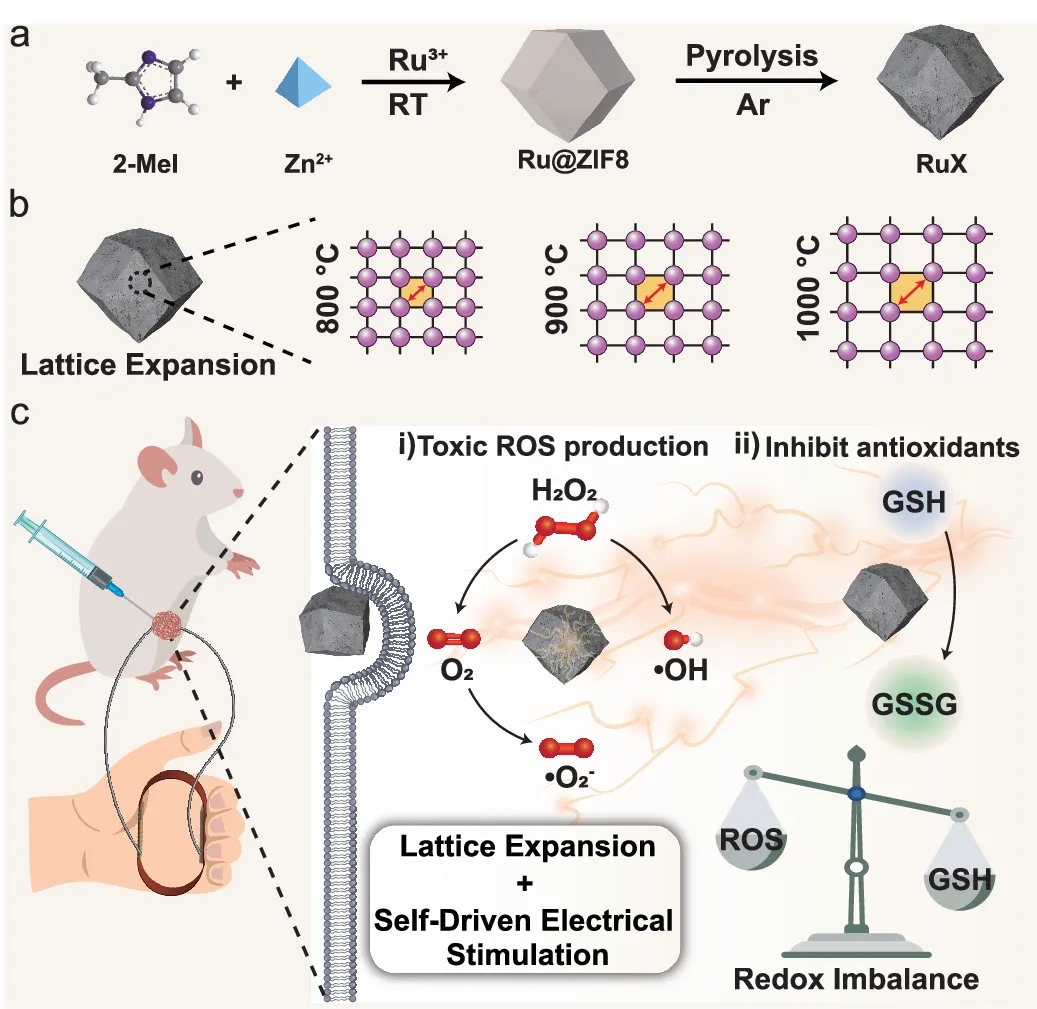

第二名 电刺激纳米酶用于癌症治疗

钌纳米酶的晶格扩张提高了催化活性和电响应性,以促进癌症治疗

北京纳米能源与系统研究所李琳琳研究员团队通过调节氮掺杂碳载体上负载的钌纳米晶体的晶格间距来控制钌纳米酶的催化活性,以实现多种酶样活性的改善,这些酶类活性可以形成级联催化反应,从而促进癌细胞杀伤。此外,Ru纳米晶体的晶格膨胀提高了纳米酶对自供电电场的响应能力,从而实现最大程度的癌症治疗效果。在人体自驱动摩擦电装置提供的电刺激下,晶格膨胀率为5.99%的钌基纳米酶(Ru1000)在雌性荷瘤小鼠体内实现了乳腺癌的最佳催化性能和癌症治疗效果,这一结果为改进纳米酶的开发提供了机会。

该文章以"Lattice expansion in ruthenium nanozymes improves catalytic activity and electro-responsiveness for boosting cancer therapy"为题发表于《Nature Communications》上(DOI: 10.1038/s41467-024-52277-7)。